石碑とは – 想いを刻み、未来へ伝えるかたち

石碑とは、石に文字や図を刻み、出来事や人物、想いを後世に伝えるために建てられる記念物です。日本では古くから、文化や歴史、感謝や祈りを表現する手段として、各地にさまざまな石碑が建立されてきました。

【主な種類と役割】

記念碑

出来事や功績、創立などを記念して建てられたもの。地域や企業の節目を伝える象徴です。

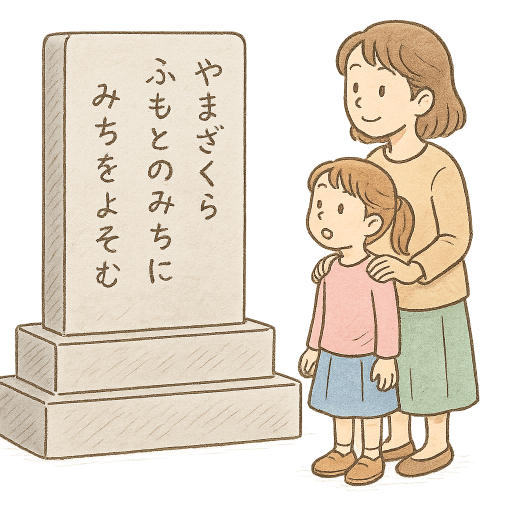

歌碑・句碑・詩碑

和歌・短歌・俳句・詩など、言葉による表現を刻んだ石碑。文化的価値の継承を目的としています。

慰霊碑・鎮魂碑

事故や戦争、災害などで命を落とした人々や動物の霊を慰めるための石碑。再発防止や祈りを込めた碑文が刻まれることもあります。

災害記念碑

悲劇を風化させず、次世代への戒めとするために建てられた石碑。実際の出来事と教訓が記されています。

慰霊塔

碑文はなく、高さをもって霊を慰める目的で建てられる塔状の構造物。

【魚霊碑・供養碑の文化】

日本各地では、命ある生き物に対して感謝を示し供養するための石碑も多く建てられてきました。

特に「魚霊碑」「魚魂碑」と呼ばれる石碑は、水産業や養殖業、流通・料理に携わる人々が、魚介類の生命に感謝し、その霊を慰めるために建立したものです。昭和以降、真珠・アユ・ニジマス・食用蛙などの養殖業者から、料理組合や市場関係者に至るまで、多くの業界がこうした碑を建て、供養の心を今も大切にしています。

【今、あえて石に刻むということ】

デジタルが主流の現代だからこそ、石碑という「かたち」は特別な意味を持ちます。

物理的な重み、風化に耐える堅牢さ、そして人々の記憶を静かに伝え続ける存在感。

石碑は、単なる記録ではなく、「想いを遺す手段」として、今も確かな価値を持ち続けています。